刈谷沢伝承の会 郷土食『やしょうま』の作り方~体験レポート~

皆さん、やしょうまってご存知ですか?

http://chikuhoku.jp/blog/httpchikuhoku-jpblogyashoma/

↑一年前のブログも見てね。

知っているあなたは多分信州の方、もしくは信州通の方でしょう。

やしょうまとは簡単に言えば、金太郎飴のお餅バージョン。

昔は良くおやつとして食べられていた郷土食なのです。

文で説明するより写真を見たほうが早いですね。

キレイでしょう。

これを切って焼いて、砂糖と醤油で食べます。

味はもちろんですが、美しい模様を目で楽しむというものが、このおやつの大きな魅力でもあります。

今回は刈谷沢(かりやさわ)地区の『伝承の会』という会にお邪魔して、その作り方を勉強してきました。

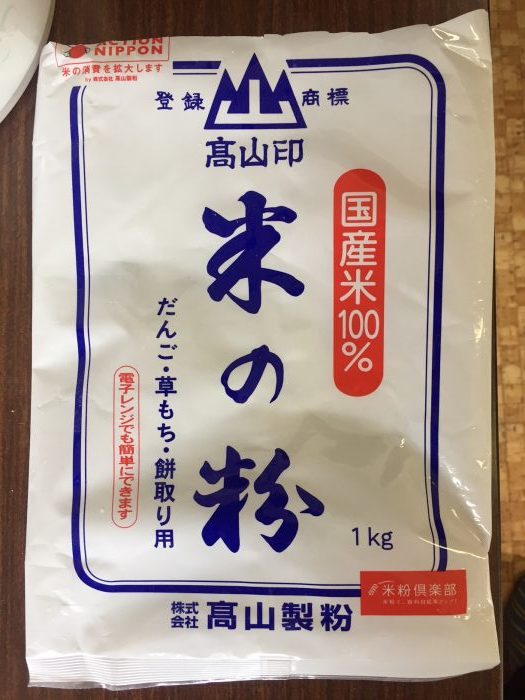

原材料は米粉、砂糖、着色料、この3つだけ!

砂糖と米粉を混ぜ合わせて、お湯を注ぎ、まとまるまでコネコネします。

(肝心な分量を聞くのを忘れましたが、甘さをお好みで調節して下さい。

今回作ったやしょうまは控え目な甘さに仕上がっていました)

作りたい模様に合わせ、色をつけていきます。

次にお湯でゆでる必要があります、

ここでいくつかに分けてドーナツを作って下さい。

「ドーナツ?なんでドーナツやねん」

それはズバリ、生地に均等に熱さを加えられるようにでしょう(ドヤッ)。

お湯でゆがいたら、冷水で冷ましましょう。

熱が冷めたらまたコネコネしてまとめます。

ゆであがった状態は非常にアッチッチーなので、くれぐれも気を付けてくださいね。

結構力が要りますので、体重をかけてこねましょう。

さてさて、

模様はどのようにして作るのか?

まずは作りたい絵柄を頭に想像させて下さい(あるいは紙に書くなどして設計図を用意しておいてください)。

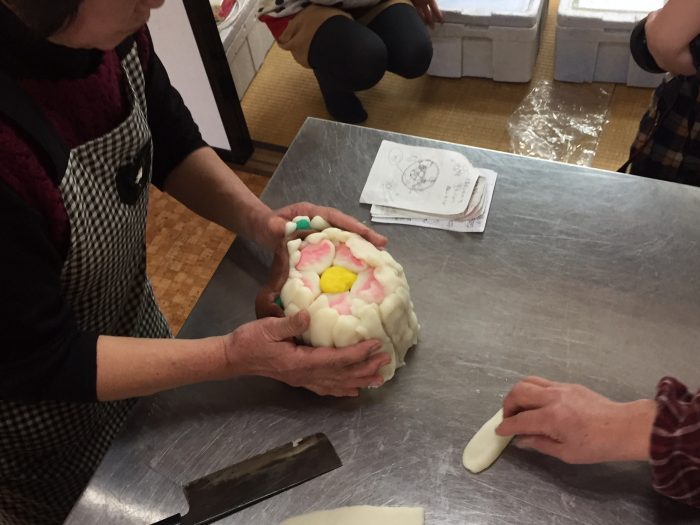

中心となる部分のパーツから作ります。

それにどんどん外から模様を足していき、

最後に仕上げの皮で包んでやります。

良く見るとすごい!水道管で伸ばしています。

※へばりついたりしなくていいかも

こんなかんじです。

お次は伸ばす作業です。

こんな大きな塊をどうやって伸ばすのかというと、じゃーん!

超ワイルド!

大きな板を2人で持って、右へ左へ転がすのです。

伸ばしたらいよいよ模様を見ましょう!

包丁よりも、糸を使って切ると簡単です。

糸をやしょうまに巻きつけ、

少し力を加えてやれば、

簡単に切ることが出来ます。

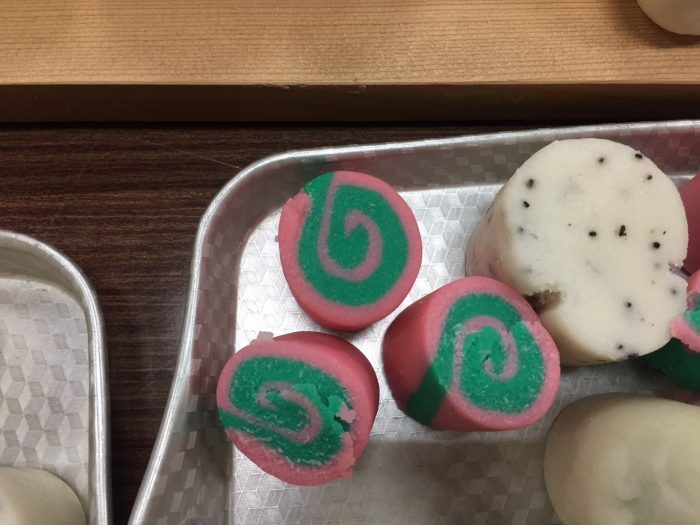

出来上がった模様たちはこんなかんじ。

どれも味わいがあって、本当に食べるのがもったいないくらいですね。

アイディア次第ではどんな模様でも作れます。

今回はやしょうま経験のある方に狐の作り方を教わり、みんなで作ってみました。

出来上がったのがこちら、作り手が違うと模様も若干変わってきます。

それがまた面白いところですね。

ちなみに僕が作った狐はこちら、一番不細工。

そして個人的にグッドデザイン賞をあげたいのが、この蚊取り線香モデル。

絶妙なピンクとこの緑、元祖サイケデリックとでも言えますわ!

刈谷沢伝承の会は、地域の文化や伝統を守ってゆこうという地区の会合です。

発足して約15年。

筑北村役場 地域おこし協力隊 青木陽太郎

前の記事へ

前の記事へ